IPSI ニュースレター

TOPIPSI ニュースレターIPSIニュースレター2021年12月号

IPSIニュースレター2021年12月号

2021.12.22

歳末の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年も沢山のご支援、ご協力をお寄せ頂き、心より感謝申し上げます。2021年は、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の世界的大流行により、多くの人が新しい常態に適応するための試練の年となりました。また、SDGsの達成や気候変動・生物多様性の損失への取組に向けた「決定的な10年」の始まりでもあります。「国連生態系回復の10年」が開始され、グラスゴー気候協定が採択されました。

IPSIメンバーはSEPLSの活動を現場やオンラインで継続的に行っています。お陰様でIPSIのメンバーは、全世界から283団体を数えるまでになりました。2022年は、ポスト2020生物多様性枠組が中国・昆明にて採択される予定で、生物多様性にとってさらに重要な年となります。皆様と引き続き一緒に活動できることを楽しみにしています。皆様のご健康および「自然と共生する社会」に向けたご活躍をお祈り申し上げます。

さて、2021年12月号のIPSIニュースレターをお届けします。日本語では概要のみご紹介しておりますので、詳細は本文をご覧ください。

1. 新規IPSIメンバーと新規IPSI協力活動の紹介

2021年12月14日にオンラインで開催された第16回IPSI運営委員会会合(SC-16)において、新たに4団体の加入が承認され、IPSIメンバーは合計283団体となりました。新規メンバーは以下の通りです。

・家畜・生計向上財団(The Goat Trust)【NGO、インド】

・地域農業と環境保全協会(Community Agriculture and Environmental Protection Association Cameroon (CAEPA))【NGO、カメルーン】

・合同会社 シーラカンス食堂(MUJUN)(Coelacanth Shokudou. LLC (MUJUN))【企業、日本】

・グリーン開発推進協会(Green Development Advocates)【NGO、カメルーン】

今後も新メンバーをはじめ、IPSIメンバーの皆様と密に連携しながら、IPSIの更なる発展と、SATOYAMAイニシアティブの概念を推進して参りたいと思います。

また、IPSI運営委員会は、新たに2つのIPSI協力活動を承認し、IPSI協力活動は合計55件となりました。新規協力活動は以下の通りです。

・イフガオ能登里山マイスター交流(Ifugao-Noto Satoyama Meisters Exchange)

イフガオ州立大学、金沢大学、国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)、イフガオ里山マイスターネットワーク、能登里山里海マイスターネットワーク、イフガオ州政府による協働活動。

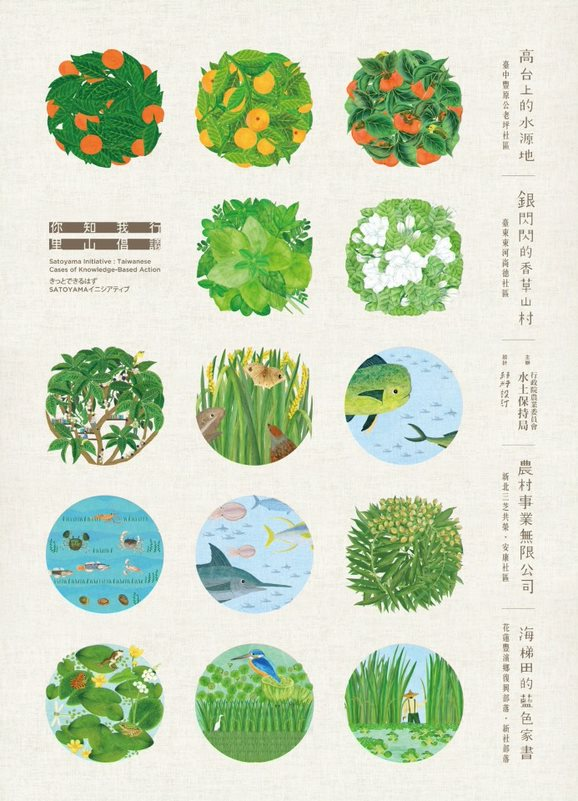

・SEPLSに関する絵本ボックス4冊セットの出版(Publication of a box set of four picture books on SEPLS)

台湾のIPSIメンバーである行政院農業委員会水土保持局(SWCB)、行政院農業委員会林務局、行政院農業委員会花蓮区農業改良場、国立東華大学、中華民国自然生態保育協会(SWAN)、社団法人 台湾景観環境協会(TLEA)が国立中興大学の協力のもと、出版しました。詳細は下記の記事5をご参照ください。

IPSI協力活動は、2団体以上のIPSIメンバーが協働して行う活動です。IPSI協力活動の実施をご希望されるIPSIメンバーは、IPSI事務局までご連絡ください。

2. UNU-IAS大学院プログラム オンライン説明会の実施(2022年1月28日)

3. 締切延長:SATOYAMA Initiative Thematic Review Vol.8原稿募集

「SATOYAMA Initiative Thematic Review Vol.8(SATOYAMAイニシアティブ主題レビュー第8巻)」の原稿を締切までに提出下さった皆様、ありがとうございます。この度、提出締切を2022年1月5日まで延長することになりましたのでご案内いたします。本巻のテーマは、「社会生態学的生産ランドスケープ・シースケープ(SEPLS)の管理による生態系回復(Ecosystem restoration through managing socio-ecological production landscapes and seascapes (SEPLS))」です。関連する事例をお持ちのIPSIメンバーは是非ご応募ください。

英文400語の要旨をIPSI事務局(sitr@unu.edu)宛、2022年1月5日までに提出ください。原稿(full manuscript)提出締切は2022年2月20日となり、2022年3月に執筆者の最終選考が行われる予定です。詳細はこちら(英語)をご覧ください。

SATOYAMAイニシアティブ主題レビュー(SITR)に関する詳細及びこれまでに出版されたSITRについては、こちら(英語)からご覧いただけます。

4.山岳地帯の社会生態システム(SES)に関する新記事紹介

IPSI事務局のヒマンガナ・グブタ氏、西麻衣子氏、および東京大学未来ビジョン研究センターのアレクサンドロス・ガスパラトス氏が共著した「Community-Based Responses for Tackling Environmental and Socio-Economic Change and Impacts in Mountain Social–Ecological Systems」が出版されました。本稿は、山岳地帯の社会生態システム(SES)における、環境・社会経済的変化やその影響に対するコミュニティの対応に関する71のIPSIケーススタディを分析し、変化の要因、関連する影響、対応策を明らかにしています。山岳SESは、生物学的・文化的多様性に富み、人間と自然の相互作用が今も多く見られる一方、多くの場所で、環境と社会経済が急速に変化しています。このため、地域社会の利益のために生態系サービスの維持に向けたSESの保全が求められています。本稿は、過剰開発、土地利用の変化、人口動態の変化および地域経済が山岳SESにおける変化の最大要因であり、生物多様性、生計、先住民族の知識および文化に負の影響を及ぼしていると述べています。研究対象地では、これらの課題に対処するため、公、民間および市民社会の利害関係者が、コミュニティの参画のもと、法的、行動的、認知的、技術的、経済的側面から多様な対応策を実施してきました。IPSIケーススタディからの教訓として、IPBESのアプローチとの整合性と、コミュニティベースのアプローチがいかに山岳地帯の持続可能な管理に有意義に貢献できるかを示しました。

本記事はこちらからご覧いただけます。

5.SEPLSの再生と再構築を描いた4冊の絵本

この度、IPSI協力活動として、4冊の絵本が出版されることになりました。台湾のIPSIメンバーである行政院農業委員会水土保持局(SWCB)は、台湾の他の5つのIPSIメンバー、およびSeeDesigns社と共同で、SWCBが支援・関与した地元のSEPLSの再生と再建の4つの事例を描いた絵本のボックスセットを出版しました。本絵本は、SATOYAMAイニシアティブの理念や実践を一般の人々に理解していただくために、平易な言葉と手書きのイラストを使用しています。より多くの方に読んでいただけるよう、中国語、英語、日本語で出版されています。 本絵本セットで描かれる4つの事例と4つの農村地域は以下の通りです。

・The Spring on the Highland

台湾中部に位置する公老坪(Gonglaoping)集落の人々が、どのようにして水資源と景観を共同管理し、老若男女の絆を深め、最も人気の高いオレンジや柿を栽培してきたかを描いています。

・Farming Village Co. Unlimited

台湾北西部のGongrongとAnkang集落の人々が、何十年にもわたって苦労を重ね、荒廃した農地や枯れかけた小川から自然と生物多様性を取り戻し、環境に配慮した食糧生産で収入を増やしていく様子を描いています。

・Letters the Blue Sea Wrote to the Land of Coastal Terrace

台湾東部の先住民族であるDipit族とPateRungan族が、織物技術や部族の文化遺産を守り、若い世代と共に、母なる自然へのラブレターとして海岸沿いに段々畑を作り上げてきた、美しい生産風景を表現しています。

・Shining Herb Village

台湾南東部のShangde集落の二世が、幼い頃の記憶をたどり、故郷のアミ族の長老たちと共に、美しく香り高い生産風景およびハーブ産業を復活させたかを熱く語っています。

SWCBは、この4つの美しい物語を、世界中のSATOYAMAイニシアティブ支援者および本ニュースレター読者と共有することを望んでいます。これらの感動的な物語に励まされ、より多くの人々、特に農村地域の人々が、SATOYAMAイニシアティブのビジョンである「自然との共生」を実現するために協力して、SEPLSの再生や再建に取り組んでくれることを願っています。

本書籍(中国語版・英語版)の購入方法については、こちら(英語)をご覧ください。日本語版は近日出版予定です。この絵本が世界中の人々の手に届くことを願っています。

Photos from the publication launching ceremony in Chinese Taipei

6.ISAP2021イベントレポート

2021年12月2日、IPSI事務局(UNU-IAS)は、第13回持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム(ISAP2021)において、公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES)と生物多様性と気候変動の相互依存性に焦点を当てたオンラインセッション「里山・里海にみる生物多様性、気候変動と持続可能な開発のコベネフィット」を共催しました。本セッションでは、SEPLS保全管理に関する実践的な経験を持つIPSIメンバーによる2つのケーススタディが紹介され、その後パネルディスカッションが行われました。

本セッションの詳細および録画映像はこちらからご覧いただけます。

7.ケーススタディ紹介: 台湾野鳥連合会

今月は、IPSIメンバーである台湾野鳥連合会によるケーススタディ「A Case Study in Community Conservation: Reviving a Pheasant-tailed Jacana Population by Ensuring the Survival of the Socio-Economic Landscape in Guantian, Tainan, Chinese Taipei」をご紹介します。

本ケーススタディでは、キジ科のジャカナの安全な生息地として2000年に作られたジャカナ保護公園(PTJCP)を紹介しています。公園のスタッフは、地域社会の発展と保全を両立させるモデルを確立するために、保全戦略を展開し、長期的な修復、環境教育、生息地管理を通じて、ジャカナの個体数を増やすことが出来ました。しかし、公園のスペースが限られているため、鳥たちは安全な保護区を離れ、生息地を他に探すようになりました。地域では、稲の種子に農薬散布をしていた農家もいたため、ジャカナだけじゃなく他の野生動物の死につながっていました。PTJCP周辺に安全な生息地がなければ、ジャカナの生息数はまた減少してしまいます。公園スタッフは農家と直接コミュニケーションを取り、彼らの意見を尊重しながら、環境に配慮した有機農法の確立を支援しました。農業体験の提供、生産者と消費者の対話の促進、伝統的な農法を維持するための多様な流通モデルの構築などを通じて、地域住民と土地との間に強い絆を築きました。その結果、ジャカナの生息数は毎年100羽ずつ増えていきました。地域社会が一体となって地域の生態系を守り、人と自然の共生が生まれました。

本ケーススタディの詳細はこちら(英語)をご覧ください。

本ニュースレターで配信を希望されるイベント等の情報がございましたら、IPSI事務局までご連絡ください。また、日本語の記事をお送りいただければ日本語版ニュースレターに掲載いたします。皆様からの情報提供をお待ちしております。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ(IPSI)事務局

国際連合大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)

東京都渋谷区神宮前5-53-70

電話:03-5467-1212(代表)

E-mail: isi@unu.edu

連絡先やメールアドレスに変更があった場合は、事務局までお知らせください。

□当ニュースレターの配信登録はこちら

|

*SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ(IPSI)は、日本国環境省の支援により運営されています。 |